信用期限

信用期限是企业允许客户从购货到付款之间的时间,或者说是企业给予客户的付款期间。确定合适的信用期限是企业制定信用政策首先要解决的问题,它是通过对不同赊销方案进行分析和计算所得出的结果。信用期限对企业来说是一把双刃剑,一方面增加企业的销量和市场竞争力,另一方面又增加企业的运营成本和风险。

信用期30天与60天的判断

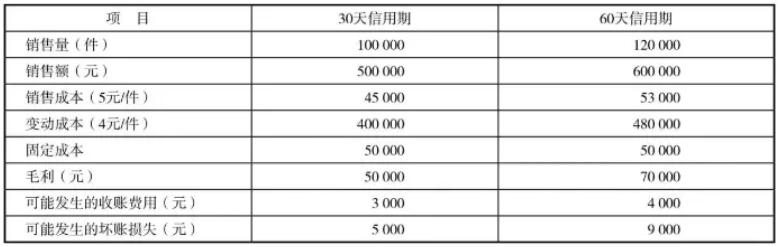

某公司现在采用30天按发票金额付款的信用政策,拟将信用期放宽至60天,仍按发票金额付款即不给折扣,该公司投资的最低报酬率为15%,其他有关的数据见表。

在分析时,先计算放宽信用期得到的收益,然后计算增加的成本,最后根据两者比较的结果作出判断。

第一,收益的增加

收益的增加=销售量的增加×单位边际贡献

(120000-100000)×(5-4)=20000(元)

30天信用期应计利息:

(500000÷360)×30×(400000÷500000)×15%=5000(元)

60天信用期应计利息:

(600000÷360)×60×(480000÷600000)×15%=12000-5000=7000(元)

第三,收账费用和坏账损失增加

收账费用增加=4000-3000=1000(元)

坏账损失增加=9000-5000=4000(元)

第四,改变信用期的税前损益

收益增加-成本费用增加=20000-(2000+1000+4000)=13000(元)

由于收益的增加大于成本增加,故应采用60天的信用期。

上述信用期分析的方法是比较简单的,可以一般满足制定信用政策需要。如有必要,也可以进行更细致的分析,如进一步考虑销货增加引起存货增加而多占用的资金等。

信用期由30天改为60天相关按理分析

现假定如果信用期由30天改为60天,由于销售量的增加,平均存货水平将从9000件上升到20000件,每件存货成本按变动成本4元计算。其他情况依旧。

由于增添了新的存货增加因素,需在原来分析的基础上,再考虑存货增加而多占用资金所带来的影响,重新计算放宽信用的损益。

存货增加而多占用资金的利息=(20000-9000)×4×15%=6600(元)

改变信用期的税前收益=13000-6600=6400(元)

因为仍然可以获得税前收益,所以尽管会增加平均存货,还是应该采用60天的信用期。

更进一步的细致分析,是考虑存货增加引起的应付账款的增加。这种负债的增加会节约企业的营运资金,减少营运资金的“应计利息”。因此,信用期变动的分析,一方面要考虑对损益表的影响(包括收入、成本和费用),另一方面要考虑对资产负债表的影响(包括应收账款、银行存款、应付账款),并且要将对资金占用的影响用“资本成本”转化为“应计利息”,以便进行统一的得失比较。

此外,还有一个值得注意的细节,就是“应收账款占用资金”的确定,有人主张用“应收账款平均余额”的变动计算,另一些人主张还要将其乘以“变动成本率”。

后者的理由是:应收账款增加时企业垫付的资金只是它们的成本,而不是其全部待回收款项。

前者的理由是:收回的资金是全部应收账款,而不是其成本。

因此,在延长信用期时,“应收账款占用资金”按“应收账款平均余额乘以变动成本率”计算;在缩短信用期时,“应收账款占用资金”按全部应收账款平均余额计算。

设置信用期限考虑的因素

公司在设置信用期限时必须考虑如下三个因素:①客户不付款的概率。公司的客户若处于高风险行业,公司也许会提出相当苛刻的信用条件。②金额大小。如果金额较小,信用期限则相对较短。小额应收账款的管理费用更高,小客户也更不重要。③商品容易腐坏的程度。如果货品的抵押价值低,并且不能长时间保存,公司就应授予较严格的信用。

延长信用期限实际上降低了客户的买入价格,因此,通常会导致销售额上升。

延长信用期

延长信用期:会使销售额增加,产生有利影响;应收账款、收账费用和坏账损失增加,会产生不利影响。

结论:当前者大于后者时,可以延长信用期,否则不宜延长。如果缩短信用期,情况与此相反。

(1)盈利(延长信用期间的收益)

盈利的增加=销售量的增加×单位边际贡献

提示:如果突破了固定成本的相关范围,此时需要考虑固定成本的增加问题。在计算信用成本税前收益的时候,需要扣除增加的固定成本。

(2)应收账款的机会成本

应收账款占用资金的应计利息

=日销售额×平均收现期×变动成本率×资本成本率

(3)管理成本及收账费用

(4)坏账成本

(5)存货占用资金应计利息增加

存货占用资金应计利息增加

=存货增加量×单位存货变动成本×资金成本

(6)应付账款增加导致的应计利息减少(增加成本的抵减项)

应付账款增加导致的应计利息减少

=应付账款平均余额增加×资金成本

附件列表

免责声明:

- • 会计网百科的词条系由网友创建、编辑和维护,如您发现会计网百科词条内容不准确或不完善,欢迎您联系网站管理员开通编辑权限,前往词条编辑页共同参与该词条内容的编辑和修正;如您发现词条内容涉嫌侵权,请通过 tougao@kuaiji.com 与我们联系,我们将按照相关法律规定及时处理。

- • 未经许可,禁止商业网站等复制、抓取会计网百科内容;合理使用者,请注明来源于baike.kuaiji.com。

沪公网安备

31010902002985号

沪公网安备

31010902002985号