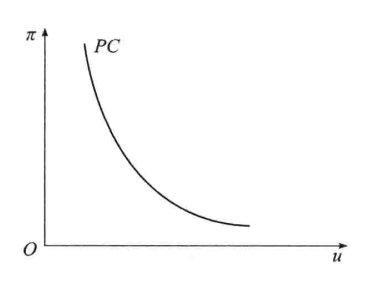

菲利普斯曲线

菲利普斯曲线是新西兰经济学家菲利普斯根据现实统计资料所给出的反应货币工资变动率与失业率之间相互关系的曲线。该曲线最初表明失业率与货币工资增长率的反向变动关系,经发展,新古典综合派将菲利普斯曲线改造为失业和通货膨胀之间的关系,即:当失业率较低时,通货膨胀率较高,失业率较高时,通货膨胀率较低。

菲利浦斯曲线的重要观点

菲利浦斯曲线提出了如下几个重要的观点:

第一,通货膨胀是由工资成本推动所引起的,这就是成本推动通货膨胀理论。正是根据这一理论,把货币工资增长率同通货膨胀率联系了起来。

第二,失业率和通货膨胀存在着替代取舍的关系,它们是可能并存的,这是对凯恩斯观点的否定。

第三,当失业率为自然失业率(u)时通货膨胀率为0。因此可以把自然失业率定义为通货膨胀为0时的失业率。

第四,由于失业率和通货膨胀率之间存在着替代取舍关系,因此可以运用扩张性的宏观经济政策,用较高的通货膨胀率来换取较低的失业率,也可以运用紧缩性的宏观经济政策,以较高的失业率来换取较低的通货膨胀率。这就为宏观经济政策的选择提供了理论依据。

菲利普斯曲线的作用

菲利普斯曲线表明了通货膨胀是由工资成本的推动所引起的,政府可以根据实际情况,运用扩张性的宏观经济政策,以较高的通货膨胀率换取较低的失业率;或用紧缩性的宏观经济政策,以较高的失业率换取较低的通货膨胀率,菲利普斯曲线为宏观经济政策的选择提供了理论依据。

原始的菲利普斯曲线

在1958年,就任于伦敦经济学院的威廉·菲利普斯,发现名义工资的变动率是失业率的递减函数,这就是最原始的菲利普斯曲线。

但是菲利普斯仅是用数据做了实证分析,发现了这样一个规律,并没有给出理论上的解释,使之缺乏理论基础。

菲利普斯同事理查德·利普西,提出了过度需求模型,为原始的菲利普斯曲线提供了理论解释。

他认为,失业率与劳动力市场上过度需求的程度呈负相关的关系,即对劳动力的需求越多,失业率越低。

劳动力市场上过度需求的程度又和名义工资上升率呈正相关的关系,即对劳动力的需求越多,名义工资上升率越多。

所以,可以推出失业率和名义工资变化率也呈负相关的关系。

新古典综合派的菲利普斯曲线

在1960年,新古典综合派的萨缪尔森和索洛用通货膨胀率代替了货币工资增长率,进行了实证分析,得出了新古典综合派的菲利普斯曲线。

为什么可以用通货膨胀率代替货币工资增长率呢?因为有一个理论表明产品价格的形成遵循平均劳动成本固定加值法。

即每单位产品价格=平均劳动成本+固定比例的其他成本+利润。

可以看出,产品价格和工资(平均劳动成本)是呈正相关的。

菲利普斯曲线就变成了失业率和通货膨胀率之间此消彼长的关系,即失业率高,则通货膨胀率低;失业率低,则通货膨胀率高。

我们可以写出其数学表达式:

π=-a(u-u*)

π:通货膨胀率,u:失业率,u*:自然失业率,a:价格对于失业率变动的反应程度。

上式则表明:当失业率超过自然失业率,即>u*时,价格水平下降,当失业率低于自然失业率时,价格水平上升。

附加预期的菲利普斯曲线

由于企业和工人关注的是实际工资而不是名义工资,所以人们预期通货膨胀率高,名义工资增加越快。由此弗里德曼提出短期菲利普斯曲线,即当预期通货膨胀率保持不变时,表示通货膨胀率与失业率之间关系的曲线。

附加预期的菲利普斯曲线表达式为:

π-πe=-a(u-u*)

即:π=πe-a(u-u*)

πe:预期通货膨胀率,

该曲线表明:当实际通货膨胀等于预期通货膨胀时,失业处于自然失业率水平。其政策含义为:在短期中引起通货膨胀率上升的扩张性财政政策与货币政策是可以起到减少失业的作用的,即调节总需求的宏观经济政策在短期内有效。

长期菲利普斯曲线

附件列表

免责声明:

- • 会计网百科的词条系由网友创建、编辑和维护,如您发现会计网百科词条内容不准确或不完善,欢迎您联系网站管理员开通编辑权限,前往词条编辑页共同参与该词条内容的编辑和修正;如您发现词条内容涉嫌侵权,请通过 tougao@kuaiji.com 与我们联系,我们将按照相关法律规定及时处理。

- • 未经许可,禁止商业网站等复制、抓取会计网百科内容;合理使用者,请注明来源于baike.kuaiji.com。

沪公网安备

31010902002985号

沪公网安备

31010902002985号